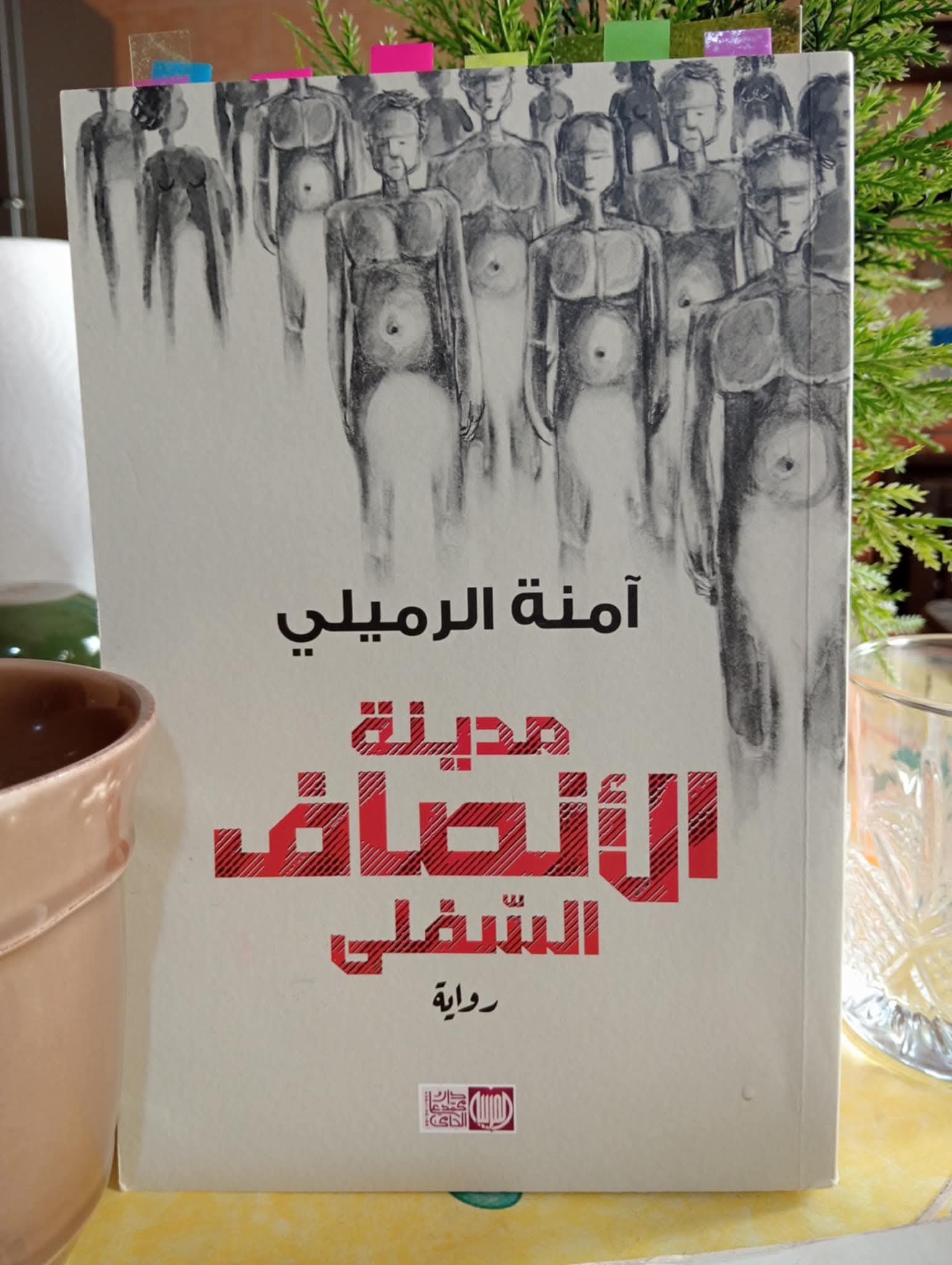

ثقافة رواية الكابوس "مدينة الأنصاف السفلى": قراءة أدبية نفسية في رواية آمنة الرميلي

نشر في 24 أوت 2025 (10:27)

بقلم بهجة بالربيع بنرڨية

لم أدخل هذه الرواية كقارئة عابرة، بل كمن يفتح بابًا نحو المجهول، يحمل في قلبه فضولًا لا يخلو من الحذر. كنت أظن أنني سأقرأها، ثم أضعها جانبًا كما أفعل مع كثير من الكتب. لكنني وجدت نفسي أُُسحب تدريجيًا نحو عالمها، أهبط طبقةً طبقة، حتى شعرت أنني لا أقرأها بل أعيشها، أتنفسها، وأتلوّى تحت جٓلدها.

كانت تجربة قرائية تشبه الانكشاف. انكشافٌ مؤلم لما هو مدفون في الذاكرة الجمعية والذاتية من قهر وتشوّه وصمت طويل. قرأتها بشغفٍ يشوبه توتر، كأنني أقف على حافة جرح مفتوح لا أدري إن كنت سأداويه أم أعمّقه. وكلما توغّلت فيها، كلما تورطت أكثر.

حين انتهيت، لم أنجُ. خرجت منها مثقلة، كأنها سكنتني بدل أن أسكنها، وكتبت في داخلي روايتي الخاصة من الألم. لم تخرج شخصياتها من رأسي، بل حفرت في خلاياي مكانها، وأعادت تشكيل فهمي للجلاد والضحية، بل جعلتني أراهما يعيشان أحيانًا داخل الجسد نفسه اذ تحولت المرأة الناعمة الى سفاح يقلع الأظافر والأسنان ويكشط الجلد حتى العظم ويسحل أجساد الرجال بين صخور الجبل. تخلصن من عبئ الجسد المحكوم بيولوجيا، ومن هرمونات المرأة التي تمنحها استعدادًا فيزيولوجيًا للرفق والتعاطف.

لكنّ الألم الذي عشنه شهد ارتقاء جعل خلاياهن تتحول وعضلاتهن تبرز وعواطفهن تتحجر ولم تعد الأنوثة إلا شبحًا مشطوبًا ذكرتنا بقولة لسيمون دي بوفوار: "المرأة لا تولد امرأة، بل تُصبح كذلك". بطلات الرواية ولدن نساء ثم تحولن الى كائنات أخرى ،ولدن بأنصاف سفلية دون رؤوس وفي مدينتهن سلبن أنصافهن السفلية واستعدن رؤوسهن " الحقن بقائدتكما! فهي الرأس الأولى وأنتم بعدها، تفاهمنا ؟ " (ص257)

في مدينة الأنصاف السفلى، لا نواجه حكاية امرأة فقط، بل نصطدم بمرايا متكسّرة تعكس وجوهًا أنثوية مشوّهة، ومجتمعًا يتقن صناعة الألم وتوريث الصمت. بطلات الرواية لا تقدَّمن لنا في صورة نمطية للضحية، بل في حالة تشظٍّ تمثّل ما هو أعمق من الألم: نساء تنهار ثم تنهض، لا لأن في الحياة ما يُغري بالبقاء، بل لأن الذاكرة لا تموت، والجرح لا يرضى أن يُنسى. والألم لا حمد الا بالثأر ، الحقد الكامن في أعماقهن هو وقود الحياة في مدينة الأنصاف السفلى.

الجسد: مساحة السيطرة والاحتجاج

الجسد في هذه الرواية ليس مجرد حاوية للوجود، بل ميدان لمعركة طويلة. قلع العين لا يحدث فقط كحادثة عنف، بل كفعل رمزيّ يمحو رؤية امرأة، يُقصي حضورها، ويختصرها في ما تبقّى من جسد ناقص. لكن المفارقة أن خضراء، بعين واحدة، ترى أبعد من الجميع. تتحوّل الإعاقة إلى بصيرة، والجرح إلى سردية.

الجسد الأنثوي هنا ليس جسدًا مرغوبًا، بل جسد يُراقب ويُقصى ويُشوّه. ومع ذلك، فإن خضراء لا تُسلّم به كقدر، بل تسترجعه من براثن السلطة الذكورية — لا بتجميله، بل بجعله ناطقًا، شاهداً، ووسيلة للمقاومة.

كذلك عفيفة تلك التي أحرقت ما بين فخذيها لتحرم منه زوجا عنيفاً غبيا "ما فعلته عفيفة بجسدها وجلدها تتقاسمه أجسامنا وجلودنا.. فتحت ساقيها وصبت قارورة الكبريت تحت سرتها وأشعلت النار في نصفها الأسفل حتى لا يستبيحها ذكرها مرة أخرى " (ص 228).

اقتصت عفيفة لنفسها عندما أقامت حفل ختان جماعي لجلاديهن داخل مدينة الأنصاف السفلى." أترك عفيفة تواصل مع الناجيات لاعداد حفل ختان جماعي ..." (ص228) ...ختان جماعي لأربعة مغتصبين. "القطع أو الاقتطاع".. قوانين سنتها نساء المدينة لا تمت الى قوانين المؤسسات الحكومية. انها قوانين الضحية.

العدالة: بين القانون واللاوعي

العدالة ليست موضوعًا قانونيًا في الرواية، بل سؤالًا وجوديًا مشتبكًا مع الظلم البنيوي الذي يعيشه الكائن الأنثوي. العدالة لا تتحقق في المحكمة، بل في أعماق الذات حين تستعيد خضراء وعيها بعد الغيبوبة. هناك، في تلك المسافة المعلّقة بين الحياة والموت، يبدأ العقل الباطن في محاكمة العالم: الزوج، الأب، المجتمع، والأسطورة.

إن العقل الباطن – أو الهو كما يُستحضر – يصبح بديلًا رمزيًا للمؤسسة القضائية الغائبة، ليعلن محكمة من نوع آخر: محكمة الداخل، التي لا تحتاج إلى قانون بل إلى شجاعة الاعتراف.

الهوية: شظايا المرأة تحت الأنقاض

هوية خضراء ليست مستقرة. إنها تتكوّن ثم تتفكك، تُمنح ثم تُسلب، وتُعاد صياغتها في سياق من الألم والتفكك. الاسم ذاته – خضراء – يحمل مفارقة: الحياة في مقابل العطب، الأمل في مقابل القبح، الأخضر في مقابل الدم.

تنشئ خضراء مدينة لا تعترف بالهويات الكاملة، بل تكتفي بالأنصاف: نصف جسد، نصف حب، نصف وطن، ونصف ذاكرة. هويتها تُستعاد فقط حين تكتب – حين تنقذ ذاتها بالكتابة من تشظّيها العاطفي والجسدي والاجتماعي.

الذكورة المريضة: جلاد لا يرى نفسه

لا تقدّم الرواية الذكورة كضدّ للأنوثة، بل ككيان مأزوم في ذاته، مريض بالعجز عن الحب، عن الاعتراف، عن الضعف. زوج خضراء ليس وحشًا من فراغ، بل نتاج منظومة ذكورية ترى في الجسد الأنثوي تهديدًا، وفي القوة الأنثوية خيانة لتراتبية السلطة.

الذكورة في الرواية تعاني من فقر وجداني، من انعدام القدرة على احتضان الحياة، ومن خوف مرَضيّ من المرأة التي ترى، وتفهم، وتحب. في لحظة قلع العين، تتجلّى هذه الذكورة في أوج خوائها: لا قادرة على الإشباع، ولا قادرة على الاحتواء، بل فقط على الإيذاء.

ما تعرضت له خضراء، بطلة رواية مدينة الأنصاف السفلى، لا يمكن قراءته كمجرد حادثة فردية نابعة من علاقة زواج مأزومة، بل هو تجلٍّ رمزي وعنيف لبنية اجتماعية ذكورية متجذّرة تتغذّى من إرث تاريخي وثقافي جعل جسد المرأة ومصيرها موضوعاً مباحاً للهيمنة والعقاب. لقد حاول زوجها قتلها بعد أن فقأ إحدى عينيها، كما لو أنه أراد أن يُخرس نظرتها، أن يسكت شهادة المرأة التي رأت أكثر مما ينبغي. لكن خضراء لم تمت. الجسد الذي استُبيح، والعين التي اقتُلعت، لم تكن سوى شرارة أيقظت اللاوعي الجمعي المختزن في الهويات المقهورة.

في المستشفى، حيث كانت خضراء بين الحياة والموت، بدأ عقلها الباطن يشتغل بطريقة مشابهة لما وصفه فرويد بالحالات الحدّية التي تتخلخل فيها الرقابة العليا على مكبوتات "الهو"، فتنفجر الرغبات الغريزية دون قيد، لكنها هنا لم تكن رغبات جنسية بقدر ما كانت توقًا جارفًا للعدالة والانتقام. فاللاوعي، كما تقول جوليا كريستيفا، ليس فقط مستودعًا للرغبات المكبوتة، بل أيضًا للذاكرة الثقافية المقموعَة، للغضب الأنثوي الذي لم يجد منفذًا للتعبير المشروع.

ما فعلته خضراء لاحقًا ليس خيالًا مريضًا، بل فعل أنثروبولوجي مقاوم: لقد بنت مدينة في الجبل، خارج جغرافيا القوانين الوضعية، خارج أعين الدولة والمؤسسات. المكان الجبلي هنا ليس اختيارًا اعتباطيًا، بل يحيل إلى معنى العزلة والاستقلال والسيادة الرمزية، كما في تحليل ليفي شتراوس للمجتمعات الهامشية التي تخلق لنفسها أنظمة بديلة حين تعجز النُظم المركزية عن إنصافها.

في هذه المدينة، فرضت خضراء ونوارة وبقية النساء قوانين جديدة تعيد توزيع العدالة من وجهة نظر الضحية، لا من منظور القانون الذكوري الذي غالبًا ما يخذل المرأة أو يُحمّلها جزءًا من مسؤولية الجريمة. وهذا الفشل في المنظومات القانونية التقليدية له ما يبرّره في أطروحات بيير بورديو، الذي اعتبر أن القانون ليس محايدًا، بل يُنتج من داخل علاقات القوة ويدعم غالبًا المهيمنين. لذا يصبح "العدل" كما تتصوره خضراء، فعلاً بديلًا، عنيفًا ربما، لكنه ضرورة تعويضية في غياب العدالة المؤسساتية.

أما فعل التعذيب الذي مارسته النسوة في تلك المدينة ضد "جلّادي النساء"، فهو يمكن أن يُفهم ضمن ما يسمّيه فرانتز فانون بـ"العنف المضاد"، وهو عنف تحرّري تمارسه الجماعات المضطهَدة لاستعادة إنسانيتها المسلوبة، لكنه أيضًا يعكس إشكالية أخلاقية كبيرة: هل يمكن للضحية أن تصبح جلادًا دون أن تعيد إنتاج نفس منطق الظلم؟ وهل يصنع الألم مبررًا كافيًا للانتقام؟ هذا التساؤل الفلسفي يظل معلقًا في الرواية، ويُحيل القارئ إلى مأزق وجودي بين الحاجة للثأر والحلم بالعدالة.

ما فعلته خضراء في النهاية لم يكن انتقامًا فحسب، بل تأسيسًا لعدالة بديلة، مشروطة بتاريخ من القهر، جسّدت فيه النساء رغبة كامنة في إعادة تعريف القانون، لا كأداة ضبط، بل كأداة شفاء. رواية مدينة الأنصاف السفلى ليست فقط سيرة خضراء، بل سيرة كل النساء اللاتي وجدن أنفسهن محكومات بنصوص قانونية لا ترى فيهن سوى "أجساد قابلة للشك".

لنفكك الإرث الثقافي والاجتماعي الذي جعل من معاناة النساء بنية متجذّرة لا مجرد مصادفة فردية. فخضراء في مدينة الأنصاف السفلى لا تمثّل ذاتًا مجروحة فحسب، بل تنطق باسم ذاكرة نسوية جماعية، حُمّلت على مدى قرون بخطابات قهر وعقائد وصور رمزية جعلت المرأة دومًا في موقع التابع والمفعول به.

الجسد كحقل للصراع

منذ العصور الأولى، ظلّ جسد المرأة في الثقافات الأبوية موضع رقابة وتحكّم، لا باعتباره جسدًا بشريًا، بل باعتباره حاملاً للعار أو للشرف، موضوعًا للطمس أو للإخضاع. هذا ما بيّنه ميشال فوكو في تحليله لعلاقة السلطة بالجسد، حيث أشار إلى أن التحكم في الأجساد هو المدخل الأساسي للسيطرة على العقول. جسد المرأة في المجتمعات الذكورية لا يُمتلك من طرفها، بل من طرف الآخر: الأب، الأخ، الزوج، القانون، الدولة، الدين.

ما تعرّضت له خضراء ونوارة وعفيفة وغيرهن من بطلات الرواية من عنف جسدي (قلع العين، محاولة القتل، الضرب المبرح، الاغتصاب، التحرش، الاستغلال الجسدي والمعنوي البنات دون الأولاد ) ليس فقط انتهاكًا ماديًا، بل هو محاولة محو ذواتهن الرمزية، نزع قدرتهن على الشهادة، على الرؤية، على الوجود. وفي هذا السياق، يمكن استحضار مفهوم "الاغتصاب الرمزي" عند بورديو، والذي لا يُمارَس بالضرورة من خلال الفعل الجنسي، بل عبر فرض تصورات ذكورية تجعل المرأة تتماهى مع دونيّتها وتقبَل قهرها وكأنه طبيعي.

المعاناة كمعطى أنثروبولوجي

من منظور أنثروبولوجي، النساء في المجتمعات التقليدية لم يكنّ فقط محرومات من الحقوق، بل غالبًا ما تمّ تحميلهن المعاناة بوصفها "قدَراً أنثوياً". هناك ما يشبه الطقوس الاجتماعية التي تُنتج الألم كامرأة: طقس الزواج القسري، طقس فقدان العذرية، طقس الأمومة القهرية، طقس الصمت، وطقس الغفران. كل هذه الطقوس، كما يشير كلود ليفي شتراوس، لا تُمارَس كفعل واعٍ بالضرورة، بل كتراث جمعي يُعاد إنتاجه دون تفكير.

خضراء ونوارة وعفيفة وبقية الناجيات لسن فقط نساء عانين، بل هن استثناء نادر لمن خرجن عن هذا الإرث، وقرّرن خلخلته عبر إعادة بناء العالم من جديد. العالم الذي بنينه في الجبل ليس مجرد جغرافيا مضادة، بل هو حقل أنثروبولوجي رمزي، تحوّلت فيه النساء من "موضوعات للعرف" إلى "صانعات للعرف"، من خاضعات للقانون إلى واضعات للقانون.

العدالة المفقودة واللغة العاجزة:

اللغة التي تتحدث بها النساء عن معاناتهن غالبًا ما تكون مشروخة، غير معترف بها في السرد القانوني الرسمي. فكما تشير لور إيرغو وسوزان سونتاغ، فإن الألم النسائي لا يُوثَّق بنفس الطريقة التي يُوثق بها الألم الرجولي. هناك إنكار تاريخي للألم الأنثوي، وغالبًا ما يتم تأنيث المعاناة لجعلها أقل شرعية في الفضاء العمومي.

في هذا السياق، تأتي مدينة خضراء كنوع من اللغة البديلة، مكان يتكلم فيه الألم بلسان القانون، لا بلسان الشكوى. وقد يكون ذلك محاولة رمزية لإعادة الاعتبار للمشاعر والجرائم التي لا تجد مكانًا في المحاكم أو في نصوص الدساتير: العنف النفسي، الإذلال، التشييء، القهر الصامت.

العنف بوصفه عدالة بديلة

لا يمكن فهم التعذيب الذي مارسته خضراء ورفيقاتها على "جلّادي النساء" من دون الرجوع إلى مفاهيم مثل "العدالة الشعبية" أو "العدالة التعويضية" (Restorative Justice)، وهي أشكال من العدالة التي تلجأ إليها الجماعات المهمشة حين تفقد الثقة في منظومة القضاء الرسمية. هذا ما حدث تاريخيًا في كثير من المجتمعات الخارجة من الاستعمار، أو تلك التي تعرضت لجرائم الإبادة، حيث يصبح العنف المضاد شكلًا من أشكال "تطهير الذاكرة"، حتى وإن كان لا يمكن فهم التعذيب الذي مارسته خضراء ورفيقاتها على "جلّادي النساء" من دون الرجوع إلى مفاهيم مثل "العدالة الشعبية" أو "العدالة التعويضية" (Restorative Justice)، وهي أشكال من العدالة التي تلجأ إليها الجماعات المهمشة حين تفقد الثقة في منظومة القضاء الرسمية. هذا ما حدث تاريخيًا في كثير من المجتمعات الخارجة من الاستعمار، أو تلك التي تعرضت لجرائم الإبادة، حيث يصبح العنف المضاد شكلًا من أشكال "تطهير الذاكرة"، حتى وإن كان عنفًا رمزيًا أو مسرحيًا.

لكن هذا يطرح السؤال الفلسفي والأخلاقي: هل يمكن أن تُبنى العدالة على الرغبة في الثأر؟ وهل تملك الضحية الحق المطلق في أن تُعيد تعريف القانون من منطلق ألمها الخاص؟ هذا السؤال يبقى معلقًا، كما في رواية مدينة الأنصاف السفلى، دون إجابة حاسمة، وكأن الرواية تدفع القارئ ليعيش هذا التوتر الوجودي بين العدل والانتقام، بين القانون والحق في الصرخة.

إن ما فعله اللاوعي الجريح لخضراء، وتحوله إلى مشروع سياسي وجغرافي رمزي في "المدينة الجبلية"، هو محاولة يائسة لاسترداد معنى العدالة حين تخذلها المؤسسات، ومساءلة لكل منظومة جعلت من المرأة دائمًا الضحية، ومن معاناتها ميراثًا لا يعترف به أحد.

في نهاية الأمر، مدينة الأنصاف السفلى ليست فقط رواية عن النساء، بل عن وجع التاريخ، عن ذاكرة صامتة تبحث عن لسان، وعن عدالة.

قد لا نجد في هذا النص أجوبة نهائية، لكننا نخرج منه مثقلين بأسئلة حقيقية. تذكّرنا الرواية بأن التشوّه ليس دائمًا خارجيًّا، بل قد يسكن اللغة، والذاكرة، واللاوعي الجمعي. مدينة الأنصاف السفلى ليست رواية نقرؤها فحسب، بل واحدة من تلك الأعمال التي تقرؤنا، تفضح هشاشتنا، وتعيد ترتيب وعينا تجاه معنى الحياة،

فهل نبالغ حين نقول إن المرأة، في كثير من المجتمعات، لم تُولد بعد؟

ربما لا. لأن الميلاد الحقيقي لا يكون بالخروج من الرحم، بل بالخروج من عباءة الإنكار الاجتماعي، من قوالب الأدوار الجاهزة، ومن العزلة الرمزية التي وُضعت فيها منذ آلاف السنين.

رواية مدينة الأنصاف السفلى لآمنة الرميلي ليست مجرد بناء سردي، بل كشف تشريحي عن بنية ثقافية لا تزال تنظر إلى المرأة على أنها كائن غير مكتمل، نصف إنسان، نصف صوت، نصف وجود. هذه الرواية لا تُقرأ بعيون القارئ العادي، بل تُشعر من يقرؤها أنه داخل منطقة محظورة، من تلك المناطق التي لا يصلها الضوء في المدينة ولا في الوعي الجمعي.

من منظور التحليل النفسي، يمكننا القول إن الكاتبة تحرّك "الظل" ــ ذلك الجزء المنفي من الهوية ــ وتُجبر القارئ على مواجهته. ما تسرده الرميلي هو عودة المكبوت، كما يسميه فرويد: ما تمّ إخفاؤه تحت قناع الطهر والنظام، يظهر الآن كصرخة لا يمكن كتمها. النساء في الرواية لا يمثّلن شخصيات فقط، بل طبقات من المعنى، من الصمت والتمزّق، من الطفولة المعنّفة إلى الأنوثة المغتصبة إلى الشيخوخة المهمشة.

أما من جهة الأنثروبولوجيا الثقافية، فإن الرواية تفضح النظام الرمزي الذي يحكم علاقة المرأة بجسدها، بلغتها، وبمكانها في المدينة. ففي معظم الثقافات الذكورية، ترتبط الأنثى بالأرض، بالماء، بالظلام، أي بكل ما هو غير عقلاني وغير ممسوك. ولذا، ظلّت المرأة رهينة الرمز، لا يُنظر إليها بوصفها ذاتًا حرة بل بوصفها حاملًا لمعاني الشرف، والعار، والخصوبة. هذه الرمزية تجعل من الجسد الأنثوي مجالًا للصراع لا للتعبير.

الرميلي، في نصّها، تقلب هذه المعادلة. تجعل من المدينة ــ التي عادةً ما تكون فضاء الذكور والسلطة ــ مكانًا للكشف، للسقوط، للتمرد. الأنصاف السفلى ليست فقط جغرافيا حضرية، بل استعارة للمنطقة النفسية والاجتماعية التي تُسجن فيها النساء. ومن يدخلها، كما تقول الرواية، يجب أن يكون "مشهوهًا من الداخل"، أي حاملًا لتجربة الألم، متمرّدًا على السطح، قابلًا للانحدار نحو الحقيقة.

والقارئ، إن صدق مع نفسه، سيجد في كل فصل من فصول الرواية استدعاءً لأسئلته الخاصة حول الذكورة والأنوثة، حول العدل والتمييز، حول الصمت والكلام. لا تُنهي الرواية بحلول، بل بمزيد من الانكشاف، وكأنها تقول: "أعطني اعترافًا أولاً، ثم لنبدأ الحديث."

ما كتبته آمنة الرميلي ليس مجرد أدب، بل مقاومة. مقاومة سردية ضد القوالب، مقاومة لغوية ضد البنية الذكورية للمعنى، مقاومة وجدانية ضد النسيان. في هذا السياق، لا تعود الرواية فنًّا فقط، بل عملاً أنثروبولوجيًا يعيد قراءة تاريخ النساء، ويمنح أصواتهن موقعًا خارج الهامش.

فهل آن الأوان أن نعيد تعريف المرأة خارج القاموس الذكوري؟

وهل يمكن للأدب أن يكون أداة استنطاق للوعي الجمعي، لا فقط للتسلية أو التحريض؟

ربما تكون مدينة الأنصاف السفلى إحدى تلك المحاولات النادرة التي تقول: نعم، يمكن للألم حين يُكتب بصدق أن يكون أكثر جذرية من أي خطاب سياسي

مدينة الأنصاف السفلى ليست مجرد عمل أدبي، بل تجربة نفسية وجمالية، تجعل من الكتابة فعل مقاومة، ومن القراءة طقسًا للتحوّل. لهذا كله، خرجتُ منها مختلفة، أكتب كي أشفى، وأتذكّر كي لا أعود كما كنت.